『お月見の由来は?』

『なんでお団子を食べるの?』

『しきたりはある?』

秋は、食欲の秋や芸術の秋、読書の秋など、さまざまなイベントを楽しめる季節でもあります。

その中でも日本の伝統的な行事である「お月見」は、秋の風物詩と言っても過言ではありません。

1年で1番きれいな満月が見られる十五夜に、お月さまを見ながら美味しいお団子を食べるという、家族みんなで楽しめるイベントです。

童謡や漫画にもよく出てくるように、時間帯によっては「うさぎが餅をついているように見える」といったこともありますね。

2023年の十五夜は9月29日(金)となっており、お月見の意味や過ごし方に関してはこちらクリックしてご覧ください。

そこで今回はお月見の時に、

- 月見団子の食べるタイミング

- 月見団子の由来・並べ方

を中心に紹介していきますね。

月見団子はいつ食べるの?

月見団子を食べるベストなタイミングが分からない方も多いのではないでしょうか。

お月見の伝統的な慣習は「キレイなお月さまを見ながら食べる」となっています。

お月見の主役はあくまでもお月さまなので、お月さまがきれいに見える時間帯に月見団子を食べるのがベストとされていますよ。

お月さまがきれいに見えるのは、

- 街路樹や外の明かりが少ない時間帯

- 車の通行量が少ない時間帯

上記の時間帯を狙うのが◎。

また、お月さまは日によって月の出や月の入り時間が違うので、こちらをクリックして確認してくださいね。

月見団子はどこで食べるの?

月見団子をお供えした後に食べる場所に正確な決まりはなく、お月さまがよく見える自宅の、

- 縁側(えんがわ)

- リビングの窓際

- 庭先

- ベランダ

などが一般的のようですね。

ちなみにお供えした月見団子は、しばらく時間がたったら食べて大丈夫ですよ。

お月さまにお供えする時に日頃の感謝や祈りを伝えて、そのお供えしたお団子を食べることでお月さまから気持ちが返ってくるとされています。

家族みんなで月見団子を分け合いながら、十五夜のお月見を楽しめそうですね。

月見団子の由来は?

参照元:https://ganref.jp/

月見団子の由来は、日本の江戸時代ごろから、庶民にお月見の行事が浸透してきた頃に誕生しました。

その当時は、

「お月さま=神様」といった考えがあり、

- 農作物の収穫に感謝

- 穀物の豊作の祈り

として、お月さまに、収穫物やお団子を捧げたのが月見団子の由来とされています。

いろいろな言い伝えがあり、江戸時代以前は秋の収穫物が主なお供えだったようですが、江戸時代になってから、

- お団子

- ススキ

を、お月さまに捧げる慣習が広まったようです。

また、お団子は収穫の感謝の気持ちなので、収穫したお米から作られた粉(上新粉/じょうしんこ)を材料にして月見団子を作ることが一般的でした。

お団子の形が丸い理由は、月が満ちる姿、いわゆる「満月」に見立てて作られているからです。

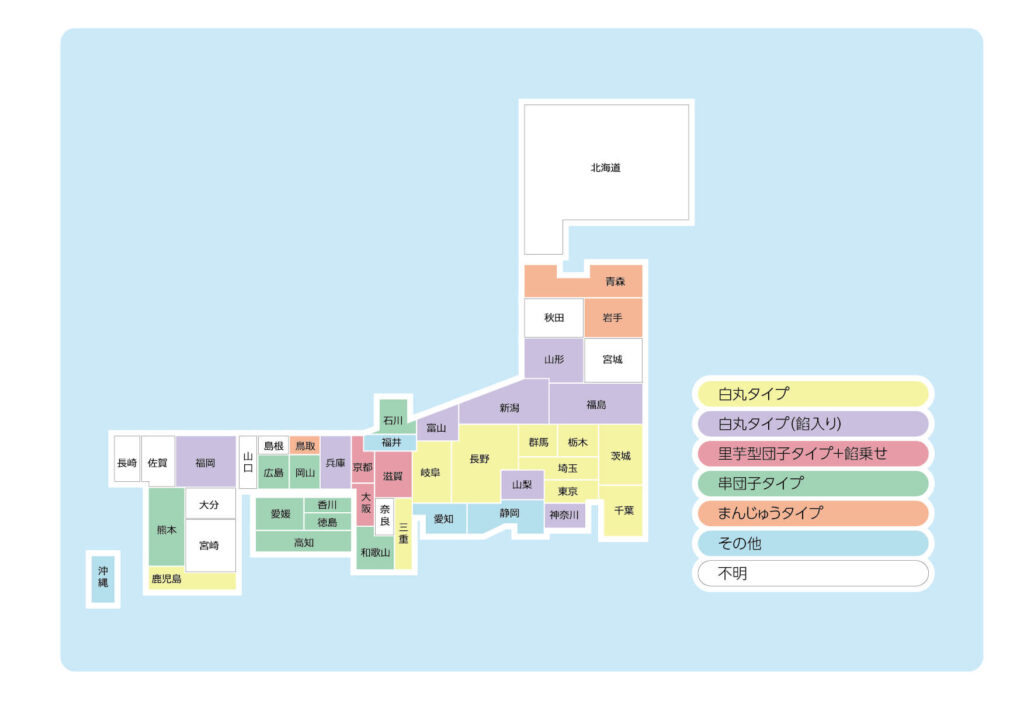

ちなみに関東では丸型の月見団子が一般的ですが、関西では里芋をイメージした細長い団子にあんこを巻いた月見団子が主流になっています。

▼関西の月見団子▼

参照元:https://www.youtube.com

月見団子の並べ方や個数は?

参照元:http://kininaruarekore.com

月見団子をお供えする個数は、十五夜の名前にちなんで15個にするのが主流。

15個を簡略化して5個や、1年の満月の数に合わせて12個(うるう年は13個)でも大丈夫です。

月見団子のお供えの並べ方は、15個の場合は、

- 1段目→9個(3×3)

- 2段目→4個(2×2)

- 3段目→2個(正面から見て縦に並べる)

上記のように並べ、月見団子が13個の場合は、

- 1段目→9個(3×3)

- 2段目→4個(2×2)

上記のように並べます。

月見団子が12個の場合は、

- 1段目→9個(3×3)

- 2段目→3個

上記のように並べ、月見団子が5個の場合は、

- 1段目→4個

- 2段目→1個

と、並べるのが慣習です。

参照元:https://max-furniture.world/archives/

参照元:https://max-furniture.world/archives/

ちなみに前述したとおり関西の月見団子の場合はあんこが巻いてあったりきなこをまぶしたりするので、「積まずに並べる」ことが伝統的です。

また、月見団子をお供えする時は、三方(三宝)というお供え用の白木の器に白い紙を敷いて月見団子を並べます。

三宝がない場合は、お皿やお盆に奉書紙や半紙などを敷いて代用しても大丈夫ですよ。

月見団子を含むお供え物を飾る位置については、お月さまがよく見える、

- 縁側

- 庭先

- リビングの窓際

などが一般的と考えられています。

しばらくお月さまに月見団子をお供えしたら、後は家族みんなできれいなお月さまを眺めながら、ワイワイ仲良く食べてくださいね。

お月見に関連する記事

こちらの記事を読まれた方は、下記の記事も参考にしています。

(お月見の関連記事)

月見団子まとめ

月見団子の情報は参考になりましたでしょうか?

1年に1度の中秋の名月を家族皆でお月さまに感謝し、日本の秋の風物詩を楽しんでくださいね。

今回はお月見の時に、

- 月見団子の食べるタイミング

- 月見団子の由来・並べ方

を中心に紹介しました。